在此基础上,一汽丰田还为用户准备了至高2.4万元的官方限时权益与置换叠加国补至高13000元,以及0首付40%首付3年0息;2-5年分期,租赁产品至高8年等多种金融政策。

西方发达国家用了两三百年实现的建筑现代化,在中国几乎压缩到了30年完成,近几年,国内建设量迅速饱和,进入了存量时代。在这种现实冲击下,许多人对建筑行业持悲观态度,甚至觉得行业即将终结。

然而建筑是一个存在了500多年的传统行业,变化是必经的过程,在这一点上,经历了近一个世纪的建筑师矶崎新可能更有发言权。2019年,年近90岁的他获普利兹克奖时,曾说上一个时代已经终结,也就意味着自己又站在了新的原点上。

文|孙小野

不易过时的设计,包含了对未来的判断

中国的建筑现代化,一度比发达国家晚了很多年。“1990年代初,中国的建筑文化和外界的交流是很有限的,看什么都很新鲜。当时我们第一次看到亚运村的房子都觉得特别现代,白白的,雕刻感很强。还有广州的白天鹅宾馆,市民第一次走进五星级酒店大堂,地又滑,很怕摔倒,于是扶老携幼,颤颤巍巍地走过去。一点点东西就可以激发起对城市和建筑全新的想象力。”香港大学中国建筑与城市研究中心联合主任、策展人朱涛说。

当时国内建筑师能接触外界的渠道很有限,有的只有几本建筑杂志,都被大家翻烂了。1998年,为了突破国内建筑界沉闷保守的局面,国家大剧院项目开放国际竞赛,来自10个国家的60多个方案先后参与评选,是许多国外建筑师在中国实践的起点,也是国内建筑文化快速发展的开端之一。曾身为第一批中日文化交流使团的成员,60岁的建筑师矶崎新也加入其中,他的方案考虑了周边建筑的延续,汲取了列柱元素,还使用了新兴的计算机技术变化屋顶形态,给国内建筑师带来了不小的冲击。

矶崎新 ©Pritzker Prize

因为中国古老的文化和当代城市碰撞,迸发出的能量不容小觑,也因为矶崎新对于中国的感情,使得他将后来的工作重点转移到了中国。近期,朱涛全面梳理了矶崎新在中国30年的实践,整合出了一条清晰的脉络,呈现在了成都的红印艺术中心里,汇成“矶崎新:一个世界公民眼中的中国”展览。世界范围中,关于他的展览众多,以中国为线索的还是第一次。

矶崎新-中国国家大剧院方案模型,展览现场©红印艺术中心

矶崎新-中国国家大剧院方案效果图©矶崎新+胡倩工作室

和许多只把中国当作项目地的建筑师不同,矶崎新与中国有着独特的渊源。“他的父亲早年在中国读大学,后来别人家门口种樱花,他家门口种牡丹花。父母因意外离世后,他寄宿在父母的朋友家中,依然受到周围很多汉学家的影响。”矶崎新-胡倩工作室的合伙人胡倩说。他在世界各地有执业多年的经验,而作为前辈,他也愿意和中国建筑师站在第一线,使他的实践兼具了外部的视角和内部的含义。

早期的方案中,很突出的一点,是对于他对中国崛起的预期,有时甚至超越了甲方自己的想象。建筑从设计到建成往往历时数年,甚至更久,对社会变革的反应有明显的滞后性,所以在设计之初就要包含未来环境的判断,否则可能还未建成就会落后于时代。胡倩说:“在设计深圳文化中心时,周围还什么都没有,但是要预想到二三十年后,周围高楼林立、车水马龙的状态,要考虑到它未来和周边那么多建筑要呈现出的互动性。”

在中央美院美术馆的项目中,甲方代表谢小凡对与矶崎新的对话印象深刻,“当时他问我们,想要什么样的美术馆,是要经典意义的还是现代意义的,是要展览性的美术馆,还是要研究性的美术馆......我们的回答是都要。一直到很多年后我才意识到,这种回答的无知,是因为我们当时对这些类型都没有概念。”美术馆要面对几百年前的卷轴画,未来的大型雕塑和装置,也要考虑学生的作品展示,而它的展陈空间,反过来也会激发艺术家的灵感。朱涛说:“当时中国甲方还来不及,或者没有能力思考这些问题,这种认知层面的不匹配会觉得为时过早,或者不能理解。矶崎新很乐意帮忙去想,用他丰富的经验,让中国项目一开始就处在世界语境里。”

中央美术学院美术馆©矶崎新+胡倩工作室

即使未建成,也要为50年后考虑

矶崎新在中国有200多个项目,其中未建成的占了绝大多数。

在此次的展览中,突破惯例地模糊了项目“建成或未建成”的标签,而是把它们放在同样的标准下去讨论,这也是一些未中标项目的首次公开展示。胡倩说:“在很多人的概念里,方案没建成就等于‘失败’了。追求流行可能很容易被甲方认可,但流行也会很快过时。我们每次都是以专业素养去探讨合适的方案,即使没有被接受,也问心无愧。这些模型、图纸、方案在不同时期拿出来,都有讨论的意义。”

矶崎新是少有的从室内毫米尺度,到城市千米尺度都参与的建筑师,没有固定的建筑风格,更多的是对建筑观念的推进。“在城市扩张的时候,什么样的城市是未来城市,比如交通、后勤、服务系统如何衔接,都是重要因素。现在中国通用的格子状道路是百年前适用于马车的系统,但交通方式一直在迭代。”胡倩说,“看到很多人还在以千城一面的形式快速复制城市,我们很着急,但每次竞赛都选不上。有时候即使选上了,也很难实现。”

珠海的“海市计划”是矶崎新1994年来到中国的第一个项目,其规划之宏大,现在看来都觉得超前。朱涛作为当时的邀请人,对汇报方案的场景记忆犹新:“矶崎新提出以横琴岛南湾为圆心,以3000公里画个圆,刚好可以包括整个亚洲文化圈,作为亚洲协同组织的中心,利用互联网技术呈现全新城市形态。我在台下都震惊了,那也是我第一次听到‘信息高速公路(后称互联网)’的概念,可是当时珠海连基础设施都无法支撑。”甲方政府以没有资金能力为由,问矶崎新能不能拉来投资,这本来是一种委婉的推脱,但没想到矶崎新当真了,回国四处找投资。

“方案最终当然没有实现。从今天来看,这个方案融合东方风水、互联网技术,意图把世界联系起来的想法有一点天真,但这个构想是有力量的。”朱涛说,“现在建筑师专业分工越来越细,最终可能会集中在美学效果上,从视觉上取悦公众,去研究混凝土浇得多好、空间效果多美。这种形式的美无法支撑整个城市,那些基础设施、设备、管井管网是一个系统问题,需要有人去设想和大胆创新。”

海市计划草图,1994 ©矶崎新+胡倩工作室

后来,在郑东新区的项目里,矶崎新依然投入了很大的热情。方案中考虑了交通分流,将汽车沉入地下,行人能路面畅行无阻,空中设有轻轨,还预设了未来无人驾驶的接驳可能。胡倩说:“即使现在不建也没有关系,城市建设是一件长远的事,城市形态还有巨大的探索空间。在做这类项目时,我们就知道可能这一辈子都看不到它的建成,但还是要为它30年、50年后考虑。”

郑东新区CBD副中心总体规划模型,展览现场 ©红印艺术中心

行业不会消失,城市还需要迭代

胡倩早年在日本早稻田大学读书,毕业时正好遇到日本建筑师矶崎新做深圳文化中心的竞赛,需要一位中国学生做助手,方案中标后她留在了工作室,逐步成长为矶崎新+胡倩工作室的合伙人。从业20多年,胡倩对于中国建筑环境的变化感受很深,“千禧年前后,我们和设计院打配合,很多东西大家都要从零开始学习,能感受到大家的热情和冲劲。到了零几年,基建和房地产项目量快速上涨,量上去后,太多方案都是直接拷贝的。这20年里,虽然整体施工质量、绘图能力比之前好,但丧失了很多原创的能力。”

经济有周期性,建筑是经济的产物,自然也有周期性。胡倩说,“这种剧烈的变化,从前是加速,现在是放缓。日本房地产发达的时候,大家都争相买房,认为房价一定上涨不会溃败,事实不是这样,中国也在经历这种状态。建筑行业从火热到衰退是必然,这两年真正显现出来,忽然发现已经影响到生计了。”

胡倩(左)与矶崎新(右)在工作中 ©矶崎新+胡倩工作室

从前大量的项目需求造就了人才缺口,而当学生们怀揣着对建筑学的理想走出校门后,发现只能做一个“画图工”,不断地重复画类似的图纸。“这20年里的设计师都是这样的社会环境里成长起来的,现在建设量放缓了,房地产衰落了,但积累的工作习惯已经养成,很难一下改变。”胡倩说。如今建筑学已经变成了被冷落的专业,劝退成为了普遍观点,表明着社会对这一行业的消极预期。

西方发达国家用了两三百年实现的现代化,中国几乎压缩到了30年完成,留下的空间很有限。胡倩和同行们交流,发现很多建筑师觉得在这个时代很沮丧,新的东西老一辈建筑师已经做完了,自己在想的事,别人可能几十年前就已经考虑过了。所以她认为:“现在的中国建筑师既是不幸的,也是幸运的。不幸在于,我们确实没有大量的新项目了,工作又非常卷;有幸在于,这个时代将要结束了,现在计算能力和技术的突飞猛进,会给整个城市系统和机制带来翻天覆地的变化。从最直观的方面,AI已经有了快速辅助设计的能力,在这些技术基础上,建筑也会迎来全新的工作方式。”

没有新城要建的时候,就要做老城的迭代,植入新事物来维持城市的生命力,“比如日本会变化片区的交通体系,植入慢行系统,未来也要考虑无人机配送、无人驾驶和外卖系统如何接入城市。”胡倩对行业保持着乐观,“建筑是一个传统行业,几百年来都一直存在着,人永远需要在自然界中的庇护所,这种庇护不仅是在功能上的,也是精神上的。它可能不再是一个快速扩展的专业,但是一个永远需要创造力的学科,建筑学是不会消失的。”

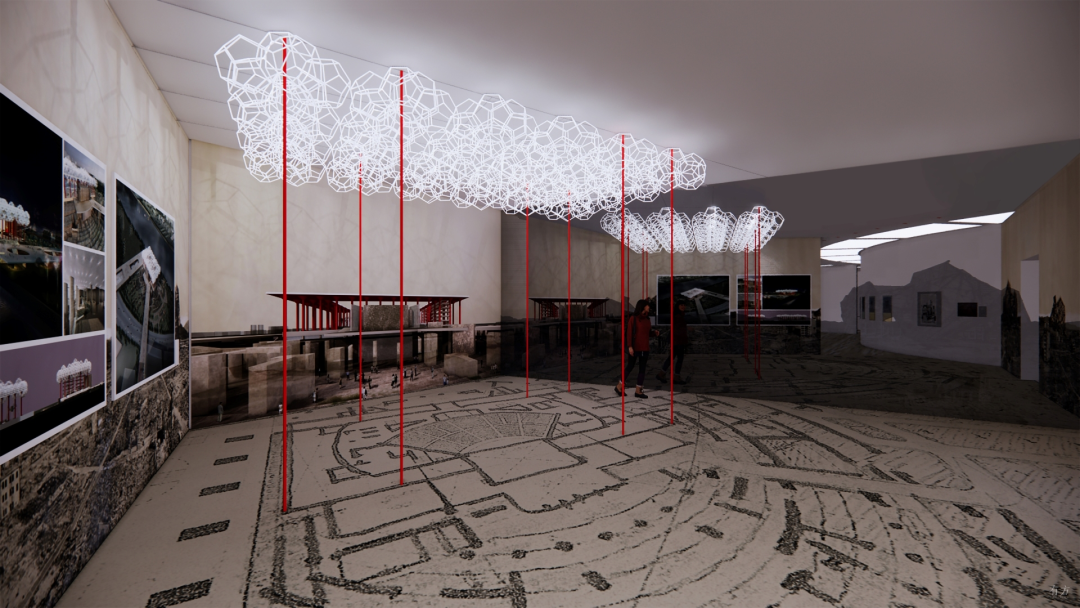

《矶崎新:一个世界公民眼中的中国》展览现场

红印艺术中心

城市会溃败,也会在废墟里重生

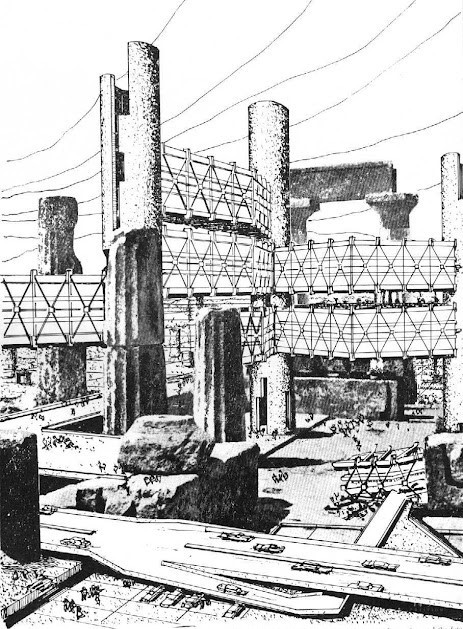

矶崎新有一个著名理念,主张“未来的城市是废墟”,在1962年的拼贴画中,他将城市的高楼巨构安插在古希腊的断壁残垣中。在1968年,他还将一系列对未来乌托邦城市的规划方案,投射到一片烧焦的土地上。在与矶崎新共事多年的胡倩看来,这里的“废墟”包含了消极和积极的双重含义。消极是说,城市不会存在一个终极的理想形态,也不需要去追求一个能够解决所有问题的方案。瘟疫、战争、自然灾害会一直存在,城市也会不断地被摧毁。而积极在于,人类也会在这些灾难中继续存在,将废墟重建。

矶崎新,“孵化城市”拼贴,1962

这些对城市的观念,和矶崎新早年的经历有关。他在十几岁时,亲眼目睹了战争的残酷,一颗原子弹投放在广岛,整个城市被夷为平地,从前看上去无比坚固的建筑都不复存在。这些景象形成了他对城市的最初认知。无论多么雄伟的新城都会坍塌,最终变成废墟,而新城又会在它的残骸上重生,这种看透的历史观,反而成为了矶崎新参与实践的动力。在他未入围的上海世博演艺中心方案中,顶部有云朵一般的临时设施,象征着节日庆典氛围,中部是并置围合的柱林,可以容纳上万人集会,底部则是永久存在的“废墟剧场”,象征着历史的沉淀和纪念。

上海世博演艺中心方案展示(2006),背景为矶崎新在1968年所作的“再次变成废墟的广岛”拼贴 ©朱涛建筑工作室

这几年日本地价飞涨,许多日本著名建筑师的房子都面临拆除,比如黑川纪章设计的中银胶囊大楼,而矶崎新的当然也包括在内。建筑在物理层面上必然面临溃败,混凝土的使用年限也只有几十年,当房子被拆除,实体消失后,这个房子的价值还会存在吗?

“打动人的建筑品质是感官上的,而建筑学也是可以超越实体存在的。”朱涛说,“社会消费市场里有各种命题,比如满足市场、满足权力,但学科的价值有自己的演变逻辑。就像医学中,需要医生给病人看病,对症下药,而理论的医学研究也要同步进行。建筑学也是一样,需要有人应对当下的建设需求,也需要有人不断提出问题,去推动学科的进步。”

矶崎新,筑波中心(1979-1983)水彩画,项目汇集了很多经典建筑的片段,并有意识拆解将化其为“废墟”

在建筑学探讨上,矶崎新还有很强烈的“去国别”意识。他经常参加国际竞赛评奖,发言时会要求把姓名前的“日本”标签去掉,他强调自己不代表某个国籍,而是作为一个职业建筑师,从专业的角度出发去讨论设计。

矶崎新这种对待设计“无国别”的态度,有时候超越了周围人的认知。他曾接受了中国企业家、建川博物馆馆长樊建川的委托,在中国修建日本侵华罪行馆,也因此收到过许多日本民众寄来的威胁恐吓信,有些甚至夹带了子弹,抗议他的“背叛”。而在他看来,这只是作为一个普通的“世界公民”,去反对战争、反对暴行而已。“绘画、文学、音乐都可以是世界的,建筑也是同样。所谓国界只是在政治区划上,划了一道线,但人类文化是共同体,对未来城市的想象也应该站在‘世界公民’角度上。”朱涛说。

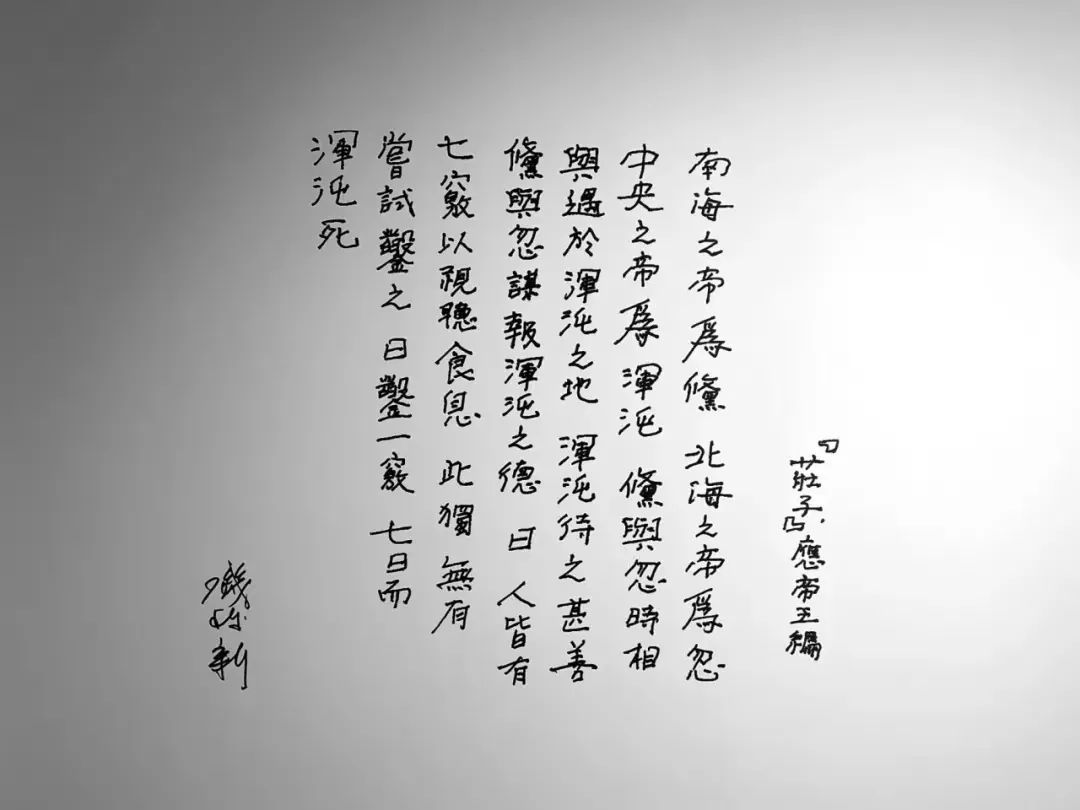

矶崎新手抄古文篇目《庄子》图片©胡倩

矶崎新在拿普利兹克奖的时候说,他的时代是用艺术给建筑加分的时代,差不多已经结束了。而下一个时代,是技术能力突破的时代,建筑学的未来是更综合、更广义的,将有崭新的可能性。当时年近90岁的他,说自己又站在了一个新的原点上,面对下一个时代变革很兴奋,希望继续摸索着向前走。

遗憾的是,疫情之后,矶崎新因病离开了人世,无法再对城市提出新的构想。但城市依然需要想象力,它的形态会一直变化,建筑师依然要在其中扮演重要的角色。

排版|榭瑞

审核|贾冬婷股票杠杆风险